Med Hondo - les années de nos utopies

Un hommage au célèbre cinéaste

Avec Ousmane Sembene, le réalisateur mauritanien Med Hondo appartient à la génération fondatrice du cinéma africain. Med Hondo, qui a vécu en France jusqu’à sa mort, a traité intensivement de l’exil, de la pensée coloniale et du racisme. Medo Hondo est venu à Paris à l’âge de 25 ans. Muepu Muamba, interviewé par Maria Németh, se souvient de l’ami.

Maria Németh: Muepu, quand avez-vous rencontré Med Hondo ?

Muepu Muamba : J’ai eu la chance de faire sa connaissance dans les années 60 en France. Et plus tard, lorsque j’ai quitté le Congo-Kinshasa et que je me suis exilé, et après ma longue odyssée à travers l’Afrique de l’Ouest, j’ai finalement atterri à Paris en 1984 où j’ai immédiatement repris contact avec Med. Nous avons évolué et travaillé dans le même milieu artistique à Paris, dans le milieu de la diaspora africaine.

Qu’est-ce qui t’a impressionné le plus chez Med Hondo ? Comment t’es-tu senti lié à lui ?

Med était un homme qui avait des visions et des convictions auxquelles il est resté fidèle jusqu’à la fin de sa vie. Oui, c’est sa clarté et sa sincérité qui m’ont impressionné, ainsi que ses aspirations et ses convictions pour l’avenir de l’Afrique. Nous partagions les mêmes espoirs et ambitions pour le continent, comme un grand nombre de personnes de notre génération. Nous n’étions pas pessimiste – au contraire : plutôt animés par l’optimisme et le dynamisme. Med a choisi le théâtre, puis plus tard le cinéma, comme champ de travail à Paris. Moi, par contre, j’ai continué à écrire et à faire des vidéos que j’avais déjà commencé à réalisées au Bénin avec un ami haïtien, Alix Balin. Lorsque j’ai commencé à travailler en Allemagne à la fin des années 80, j’ai gardé le contact avec les artistes parisiens, ainsi qu’avec ceux que j’ai rencontrés lors de mon séjour en Afrique.

Est-ce que tu as pu continuer ton travail en Allemagne ?

Qui, je me suis déplacé entre Paris, Francfort ou Bruxelles, j’ai rencontré beaucoup de gens, j’ai développé de nombreuses activités avec d’autres personnes dans le domaine transculturel et ainsi un large réseau s’est développé. Nous avions fondé le festival Africa Alive à Francfort au milieu des années 90, il y existe déjà depuis 26 ans et montre la culture africaine sous de multiples facettes – du point de vue des Africains – et aborde des questions d’actualité. C’est dans ce cadre qu’on a invité Med Hondo plusieurs fois à Francfort pour le festival (africa-alive-festival.de). C’est dans ce cadre qu’ils ont invité Med Hondo plusieurs fois à Francfort pour le festival. En 2018, nous avons consacré à son oeuvre cinematographique exeptionell. Malheureusement, il n’a pas pu assister en personne au festival, sa santé ne le lui permettant pas. Il m’a quand même envoyé cette interview ci-dessous… Je ne pensais pas que ce serait sa dernière. Écoutons ses propos forts et sincères avec lesquels il a fait une telle différence dans sa vie !

L’entretien avec le grand réalisateur mauritanien Med Hondo a été publié dans afrique magazine sous le titre „Je n’ai pas peur de traiter que je vois“ en juin 2018.

L’interview a été réalisée par Bios Diallo.

« Je n’ai pas peur de traiter ce que je vois »

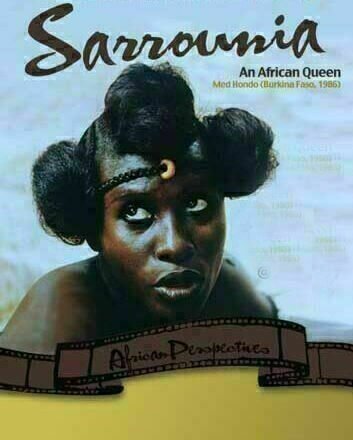

Med Hondo est né Abib Mohamed Medoun Hondo, en mai 1936 à Atar en Mauritanie, issu de la grande tribu maraboutique des barikalla. Émigré en France à Marseille, à la fin des années 1950, il sera docker et cuisinier avant de découvrir le théâtre, le métier de comédien, puis le cinéma. II filme « franc », il filme « dur », interpellé par la condition des émigrés, par celle du Noir, et de l’Africain. L’épopée commence avec Soleil Ô, sorti en 1969 et portée par l’esprit de 68. Viendront également et entre autres Sarraouina, Lumière noire, puis son dernier long métrage en 1998, Watani un monde sans mal. Un parcours engagé qui se double, c’est le cas de le dire, d’une formidable et prolifique carrière de doublure. Il est la voix française d’Eddy Murphy, mais aussi celle de Morgan Freeman, parfois de Danny Glover, de Richard Pryor, parmi d’autres. Il est aussi Rafiki dans Le Roi lion (Disney) ou le célébrissime âne de Shrek (Disney aussi) ! Depuis quelque temps, Med Hondo s’était fait particulièrement silencieux, discret, à l’écart des médias. Jusqu’à ce début de l’année 2018, avec un passionnant projet de préservation portée par The Film Foundation, présidée par Martin Scorsese, en partenariat avec la Fédération panafricaine des cinéastes et l’Unesco, qui le ramène à la lumière à travers un projet sur l’histoire « positive » de l’Afrique. Le public peut ainsi redécouvrir ses films Soleil Ô et Lumière noire. Afrique Magazine a rencontré cet homme à la parole rare, chez lui à Montreuil, en banlieue parisienne. À 82 ans, les mots n’ont pas varié de ton : esclavage, immigration, racisme, démission des intellectuels africains… Rien n’échappe à ce cinéaste militant et sincère.

AM : The Film Foundation remet sur le devant de la scène vos films, Soleil Ô et Lumière noire. Comment réagissez-vous ?

Med Hondo: The Film Foundation a décidé de réunir de grands cinéastes du monde entier, elle a pensé à moi pour sa sélection de 50 films représentatifs de l’histoire de l’Afrique. On y trouve Soleil Ô, Lumière noire et La Noire de… de feu Sembène Ousmane. C’est l’opportunité pour ces films de réapparaître dans des festivals en Amérique, en France, en Inde… et en Afrique, je l’espère ! Donc je suis très heureux, même si je regrette que l’initiative vienne d’une structure étrangère.

Votre dernier film, Fatima, l’Algérienne de Dakar, date de 2004, comment s’explique votre retrait du milieu cinématographique ces dernières années ?

Je ne suis pas en retrait. J’ai l’esprit qui bouillonne toujours de projets. Seulement voilà, dans un monde aphone où on vous met sans cesse des bâtons dans les roues, c’est difficile… Il y a des choses que je souhaite réaliser, si j’arrive à vaincre la maladie et à dompter l’âge.

Et si vous repreniez la parole, ce serait toujours en tant que militant ?

Je n’ai jamais lâché la parole, voyons ! Quant au terme militant, bof. Tout le monde milite pour quelque chose. Même le silence est militant !

Comment êtes-vous arrivé au cinéma ?

En doublant mon grand-père ! Mon grand-père maternel aimait chanter et raconter des histoires dans les cérémonies festives ou tristes. Par ce jeu, il masquait non seulement sa condition de Hartani servile [habitants noirs de certains oasis du nord-ouest de l’Afrique, descendants d’esclaves, NDLR] mais disait aussi ce qui lui tenait à coeur. Dans les années 1950, je travaillais à Marseille dans la restauration, et j’étais souvent indigné par les comportements de mes supérieurs blancs et de certains collègues. Je subissais le racisme, comme l’esclavage, dont je portais les stigmates depuis mon enfance en Mauritanie. Sachant que ma parole serait faible si je voulais témoigner, je me suis lancé dans une formation pour le théâtre, et plus tard dans le cinéma. Pour pouvoir transmettre mon message au public par le ton et la gestuelle. Après, on aime ou on n’aime pas, cela me laissera toujours de marbre !

Soleil Ô est votre premier cri. Comment est-il sorti ?

C’est un cri de colère surtout. Quelque 23 ans après la Seconde Guerre mondiale et moins de 10 ans après les indépendances africaines, il y avait déjà là quelque chose de pourri dans la manière de traiter les immigrés. Le souffle de Mai 68 m’a donné des ailes pour réaliser ce film qui me brûlait les poumons.

Votre cinéma, c’est une voix pour les opprimés ?

Je suis de cette minorité opprimée et immigrée. J’appartiens à cette caste mauritanienne, les Haratines, qu’on appelle pompeusement aujourd’hui « esclaves affranchis ». Les Haratines ont toujours connu les brimades de l’esclavage. Et cela continue.

Aujourd’hui encore, l’esclavage continue ?

Et comment ! En Mauritanie, comme ailleurs en Afrique du Nord, le Noir est partout victime d’un mépris du seul fait de sa couleur. C’est un grand paradoxe, car ce sont ses ancêtres, les pharaons, qui ont inventé la civilisation. Pour en revenir à la Mauritanie, ce pays m’attriste toujours. Voilà une nation qui aurait pu servir de modèle à l’Afrique, mais des hommes et des femmes, analphabètes et spoliés, y restent sous le joug de maîtres protégés. Depuis 1980, on promulgue des décrets d’abolition de l’esclavage. On dit actuellement que des esclavagistes sont condamnés à des peines de prison et financières. C’est de la farce ! L’esclavage est pratiqué aussi bien par les Arabes que les Peuls et les Soninkés qui sont eux-mêmes des Noirs.

Que préconisez-vous ?

L’esclavage, c’est surtout une aliénation économique. Il faudrait de réelles étapes de libération avec des dispositifs économiques. Mais cela, seul un État fort et sincère peut le faire.

Avec West Indies ou les nègres marrons de la liberté, vous avez porté l’esclavage à l’écran.

Ce film est une adaptation du livre Les Négriers du Martiniquais Daniel Boukman. Encore aujourd’hui, les charters renvoyant les Africains chez eux, pour moi, c’est l’image des bateaux négriers, avec les chaînes en moins. Pourtant, les aïeux de ces pauvres types ont travaillé pour relever l’économie de la France, ils ont aussi lutté contre l’ennemi nazi. Et quand ces urgences de développement et de sécurité ne sont plus d’actualité, on leur demande de déguerpir. C’est lâche ! Mais les films, même s’ils ont un impact, ne suffisent pas. L’esclavage est très structuré, il répond à de forts besoins économiques.

Un cinéaste rebelle* est le titre du livre que vous consacre Ibrahima Signaté. Le terme vous sied ?

Que la terre lui soit légère, Signaté. C’était sa vision, je la respecte. Ma caméra, c’est moi avec mes blessures et mes joies, sans hypocrisie. La France, c’est mon pays d’accueil, et l’Afrique, mon continent pillé. Je veux comprendre pourquoi nous reculons constamment, et j’attends le jour où les Africains comprendront cet état de fait. Il y a un tel syndrome de colonialisme dans nos têtes que même la solidarité nous est interdite.

Éprouvez-vous de l’amertume face à ce constat ?

Il me reste toujours, au travers de la gorge, ce goût d’inachevé du Festival des Arts nègres de Dakar, en 1966. Le Martiniquais Yvan Labéjof, l’Haïtien Hervé Denis et moi-même avions suggéré que la pièce d’Aimé Césaire, La Tragédie du roi Christophe, fasse une tournée continentale après Dakar. Mais si nous aimions la pièce pour son message et sa force, nous savions aussi qu’elle n’était pas appréciée en hauts lieux. Dans les coulisses, on dissuada Césaire d’un tel projet ! Du coup, les stars de Dakar, c’étaient Malraux et les autres. [Silence]. En plus, même si Douta Seck est demeuré magistral dans le rôle du roi, ce qu’il fallait à Dakar, c’était le Discours sur le colonialisme ! Par des tapes paternalistes, on parvient toujours à nous éloigner de nous, de l’essence de notre être. Alors, mes amis et moi avions tout bonnement refusé d’aller à Dakar ! Je lui en voudrai toujours, Césaire, sur cet épisode. C’était un rendezvous manqué, malgré tous les ronflements… L’unité des nègres n’est pas pour demain, tant que le sommet restera inféodé.

Le président français, Emmanuel Macron, promet de rompre avec la Françafrique. Le croyez-vous ?

Quand un certain 12 juillet 1998 l’équipe de France de football, multiethnique et multiculturelle, a brandi le trophée de la Coupe du monde, on a espéré un changement dans les mentalités. Mais les héros, enfants d’immigrés arabes, nègres, polonais, etc., n’ont compté que le temps de la victoire. Quant à Macron, il suffit d’observer une certaine France sentant le soufre amer des banquiers qui misent sur leurs dividendes. Croyez-vous qu’il touchera aux filons des hommes d’affaires en Afrique ?

Pour vous, il n’y a pas de changements ?

Naïf, qui veut ! Il est temps que les Africains se préoccupent d’eux. Les peuples ont trop enduré. Voyez ces jeunes désespérés qui bravent la mer et le désert, pour des destinées inconnues ! Beaucoup meurent comme des mouches, d’autres disparaissent. C’est honteux ! Il est temps de saluer les initiatives audacieuses du président Paul Kagame qui, de la nuit génocidaire du Rwanda, est en train de hisser sa nation vers le développement. Il en paye le prix, parce que personne ne veut d’un pays africain qui se développe et refuse les injonctions des puissances occidentales. Mais lui tient ! Je souhaite que ses pairs s’inspirent de ses succès économiques. Et qu’on arrête de nous prendre pour des moins que rien.

En 1998, votre film Watani, un monde sans mal avait eu un écho singulier, en marge des commémorations sur l’abolition de l’esclavage. Il a fait polémique, pourquoi ?

J’avais trouvé folklorique les slogans sur le cent cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage avec les affiches « tous nés en 1848 ». La télévision servait partout du Steven Spielberg avec son film Amistad sans mention des cinéastes africains qui avaient travaillé sur le sujet bien avant. Pour moi, les urgences étaient ailleurs. Notamment, du côté des sans-papiers de l’église Saint- Bernard, à Paris. Pour revenir à Watani, un monde sans mal, le film a été l’objet d’obstructions délibérées. La ministre de la Culture d’alors, Catherine Trautmann, avait entériné une décision de censure camouflée de la Commission de classification des oeuvres cinématographiques parlant de violences et d’un suicide collectif. Alors qu’il s’agissait juste d’un regard sur le racisme en France. Il n’y avait pas un coup de feu, pas une goutte de sang, a fortiori ledit suicide…

Vous êtes habitué aux censures…

On a souvent tenté de me noyer, mais je tiens toujours ! Avec Lumière noire traitant d’une bavure policière dans un vol charter avec 101 Maliens, j’ai été interdit de tournage dans les aéroports français Charles-de-Gaulle puis Orly et dans les hôtels alentour. Et à la sortie du film, plusieurs chaînes de télévision et salles ont refusé de le passer. Reste la question inavouée : est-ce qu’un immigré africain a le droit de nous emmerder avec ses problèmes ou de nous faire la leçon ? Et à moi, dans ma bâtardise, de me demander : quel film peut faire un intellectuel africain, un cinéaste ou un écrivain vivant ici, face à ce mépris et ces exclusions qui prennent chaque jour plus d’ampleur ? Une mise en scène d’amour entre un « Nègre » et une Blanche ? Je n’ai rien contre, mais ce n’est pas moi.

Sarraounia, lui aussi, a failli ne pas sortir. Et pas seulement pour des raisons financières.

Cette affaire m’avait dégoûté. Le gouvernement du Niger était pour la production du film, avec un contrat avec la télévision nigérienne.

Cette affaire m’avait dégoûté. Le gouvernement du Niger était pour la production du film, avec un contrat avec la télévision nigérienne. Et voilà qu’à un mois du tournage, on m’annonce que le film ne peut pas se faire au Niger ! Quand j’ai rencontré le ministre de la Culture, il m’a dit : « C’est une question de fond. » Je lui ai rétorqué : « Fonds, avec d ou s » ? Je n’ai jamais eu la réponse ! Déçu, je me suis rendu au Burkina. Thomas Sankara, alors secrétaire d’État, me demande où j’en étais avec le film. Je lui réponds qu’un militaire à l’Est [Seyni Kountché, alors président du Niger] a refusé qu’il soit tourné sur son territoire. Sankara me dit sans hésiter : « Ici, tu es chez toi. Tu peux tourner quand tu voudras. Sauf que je n’ai pas d’argent à te donner ». C’est ainsi que le film a été tourné au Burkina.

Selon vous, d’où vient le revirement ?

Une pression de la France sur le Niger. L’héroïne, inspirée du roman d’Abdoulaye Mamani, est anticolonialiste. Cela remettait en cause l’hégémonie de la France dans son pré carré ! Sans Sankara, le film n’aurait jamais vu le jour ! Il a été tué peu de temps après la sortie de Sarraounia. Son anticolonialisme et son refus de courber l’échine dérangeaient. Je ne sais pas s’il a vu le film.

Dès les années 1970, vous avez traité de sujets tels que le fascisme, l’intégrisme, la chasse aux migrants. Aujourd’hui, on constate partout en Europe la montée de l’extrême droite et de l’autre côté, l’intégrisme. Avez-vous été visionnaire ?

Je ne prétends pas être un visionnaire. Seule la réalité me colle à la peau, et je n’ai pas peur de traiter ce que je vois.

Où en est le cinéma africain, aujourd’hui ?

Nulle part. Les cinéastes mendient pour leurs films, en Europe particulièrement. Il y a des cinéastes africains, mais pas de cinéma africain. La faute à l’absence de structures et d’institutions adéquates.

Les chefs d’État africains soutiennent-ils le cinéma ?

Ils ont peur de cet outil, et craignent que l’on aborde des thèmes qui pourraient les emporter. Du coup, ils s’en méfient. À tort, si vous voulez mon avis. Aucun cinéaste ne veut épingler un président de République. Nous avons mieux à faire !

Quel est votre grand projet aujourd’hui ?

Porter à l’écran un livre du poète et romancier mauritanien Ahmedou Ould Abdelkader : El Asmamoutakhayira. Le livre touche à la réalité de la Mauritanie, à travers un mouvement révolutionnaire de jeunes voulant émanciper leur pays.

Quel regard portez-vous sur les intellectuels du continent africain ?

[Long silence]. Ils ont la vie dure. L’Afrique sait tuer ses génies. S’ils s’opposent à des régimes peu scrupuleux, c’est la taule ou l’exil. Pour beaucoup, le silence vaut « acte militant ». Alors, à la diaspora de faire entendre sa voix, mais pas seulement pour mettre de l’huile sur le feu.

Vous êtes connu du grand public pour avoir prêté votre voix à de nombreux acteurs américains, dont Eddie Murphy. Où en êtes-vous de votre travail de doubleur ?

On m’avait écarté, en 1995, avec la grève des interprètes. On m’a privé de la doublure d’Eddie pendant deux ans. Alors ma voix n’a pas été entendue dans Le Flic de San Francisco. Les cinéphiles mécontents l’ont revendiquée. Ainsi, grâce à eux, on m’a repris pour Docteur Dolittle. Mais là, depuis quelques années, j’ai arrêté. On veut m’imposer des cachets que je refuse. Moi, on ne m’utilise pas !

De quoi est fait, aujourd’hui, le quotidien de Med Hondo ?

Je lis et gère mon âge ! Même si je sors peu, je suis tout ce qui se fait. J’ai écouté et lu de bonnes critiques sur le film Black Panther, avec la musique de Baaba Maal que j’adore. Il participe à la déconstruction des idées sur l’Afrique et les Noirs, tout comme la vulgarisation qu’opère Amzat Boukari-Yabara à travers son livre Africa Unite ! Une histoire du panafricanisme [La Découverte, 2014]. Il relance le panafricanisme et l’image positive de l’homme noir. Ces engagements se sont tassés depuis Malcom X, Cheikh Anta Diop et Aimé Césaire. Les Noirs en ont marre qu’on les regarde de haut, qu’on leur crache dessus. Avec les nouvelles technologies, les ambitions peuvent être plus audacieuses. C’est ce que montre Black Panther en ne laissant pas la science aux seules mains des autres !

Filmographie

Soleil Ô (1967)

Roi de Cordes (1969)

Les Bicots-Nègres, vos voisins (1973)

Nous aurons toute la mort pour dormir (1976)

Polisario, un peuple en arme (1978)

West Indies ou les nègres marrons de la liberté (1979)

Sarraounia (1986)

Lumière noire (1994)

Watani, un monde sans mal (1998)

Fatima, l’Algérienne de Dakar (2004).

La FONDATION DU FILM

Présidée par le célèbre réalisateur américain Martin Scorsese, cette organisation à but non lucratif a une devise : restaurer des films cultes de l’histoire du cinéma afin de les rendre à nouveau accessibles au public. Ainsi, plus de 800 films ont été ramenés à la vie depuis 1990. La restauration des œuvres de Med Hondo s’inscrit dans le cadre du World Cinema Project (WCP), qui vise à préserver les films „oubliés“ dans le monde entier. À ce jour, 31 films d’Asie, d’Europe de l’Est et d’Afrique ont été restaurés. La liste est disponible sur le site web suivant : www.film-foundation.org