Deutschland 2023 – Regie: Peter Heller – Originalfassung: Deutsch, Französisch – Untertitel: Deutsch – Länge: 72 min.

Der in Bayern lebende Lehrer Jean Pierre Félix-Éyoum wurde in Duala, einer Großstadt in Kamerun geboren. Er ist ein Urgroßneffe (im Verständnis der Familienaufstellung in der deutschen Ahnenforschung) des Widerstandskämpfers Rudolf Duala Manga Bell, der gegen Unrecht unter der deutschen Kolonialherrschaft kämpfte und von der Kolonialverwaltung 1914 in Kamerun hingerichtet wurde. Ein späterer Nachfolger im Amt ist der heutige König Yves Jean Emboumbu. Die deutsche Kolonialzeit und die Ermordung von Rudolf Duala Manga Bell spielen im Leben der Adelsfamilie auch 100 Jahre nach dem Justizmord eine große Rolle.

Der Film zeigt, wie in Kamerun und Deutschland seiner gedacht wird und welche Anstrengungen die Nachfahren unternehmen, um die Erinnerung wachzuhalten und die öffentliche Anerkennung ihres ermordeten Königs in Deutschland durchzusetzen.

Kolonialschuld und Erinnerungskultur

Eine Schule in Bayern: Der heute pensionierte Lehrer Jean Pierre Félix-Éyoum, der 40 Jahre lang mit Kindern gearbeitet hat, ist zutiefst davon überzeugt: »Es gibt kein Kind auf der Welt, das mit Hass geboren wird. Das gibt es nicht. […] Aber sie lernen es von ihren Eltern. Das, was heute noch in den Köpfen verankert ist, ist Kolonialismus. Wo sie sich für die Herrenmenschen gehalten haben. Und das ist Hass.« Der Deutsch-Kameruner kehrt öfters in die alte Heimat zurück, trifft in Duala Freunde und Bekannte. Seine Familie ist verwandt mit Rudolf Duala Manga Bell, der gegen den deutschen Kolonialismus gekämpft hatte und heute als Nationalheld gefeiert wird. In Duala lebt auch sein Jugendfreund und Cousin, Henri Manga, der Kulturbeauftragter der Stadt ist, ein »Bruder«, wie Jean Pierre Félix-Éyoum ihn nennt. Für beide Männer – das ist das Thema des Films – wurde die Tragödie des königlichen Vorfahren und die Aufarbeitung kolonialer Schuld zum Auftrag ihres Lebens. Henri Manga wird für den Film in seiner Heimatstadt interviewt. Er sitzt auf einem Sessel, im Park der Pagode, dem nach japanischer Bauweise nachempfundenen Königspalast der Manga-Bell-Familie, und erklärt, wie es dazu kam, dass nun endlich alle in Kamerun davon wüssten, dass Manga Bell einer der ersten Widerstandskämpfer gegen die deutsche Kolonialherrschaft war, ein »Pionier für die Befreiung Kameruns«.

Jean Pierre Félix-Éyoum kämpft seit Jahren für ein Erinnern in Deutschland, welches den vergessenen Opfern eine Stimme gibt. Im Dezember 2022 wartete er mit seiner Frau Martha und mit einer Gruppe von Aktivisten*innen aus der postkolonialen Bewegung im Berliner Stadtteil Wedding auf den amtierenden König, Jean-Yves Eboumbou. Gemeinsam stimmten sie das Lied Tet“ekombo für ihren ermordeten König an, dem an diesem Tag späte Ehre zuteilwerden soll. Nahe und ferne Familienangehörige sind auf Einladung der Bezirksbürgermeisterin von Mitte, Stefanie Remlinger, nach Berlin gereist, um bei der feierlichen Umbenennung des Gustav Nachtigall Platzes in Manga-Bell-Platz zu Ehren anwesend zu sein.

Umbennung im Afrikanischen Viertel in Berlin: Foto: Cornelia Wilß

Lebensthema Manga Bell

Bis zu seiner Pensionierung hatte Jean Pierre Félix-Éyoum, der seine Kindheit und Jugend in der kamerunischen Küstenstadt Duala verbrachte und mit 14 Jahren nach Europa kam, an einer Förderschule in Bayern unterrichtet. Er lebt mit seiner Frau Martha in Dorfen im Landkreis Erding. Über die Lebens- und Wirkungsgeschichte seines berühmten Vorfahrens erfuhr Jean Pierre Félix Éyoum von Peter Heller in Deutschland. Er wurde zum Protagonisten in dem 1997 ausgestrahlten Dokumentarfilm Manga Bell – Verdammte Deutsche?

Die Geschichte Manga Bells in Deutschland – von der Entdeckung des Skandals bis hin zur Forderung nach Rehabilitierung – war zu seinem Lebensthema und zu einer Herzensangelegenheit geworden, wie Martha Félix, seine Frau, sagt. »Anfangs war es sehr schwer, das Thema Manga Bell den Leuten nahezubringen. Viele haben fast aggressiv sogar reagiert, wenn ich die Deutschen beschuldigt habe: Ihr habt ihn umgebracht«, beschreibt Jean-Felix seine Erfahrungen, die Deutschen über das Schicksal seines königlichen Vorfahrens aufzuklären.

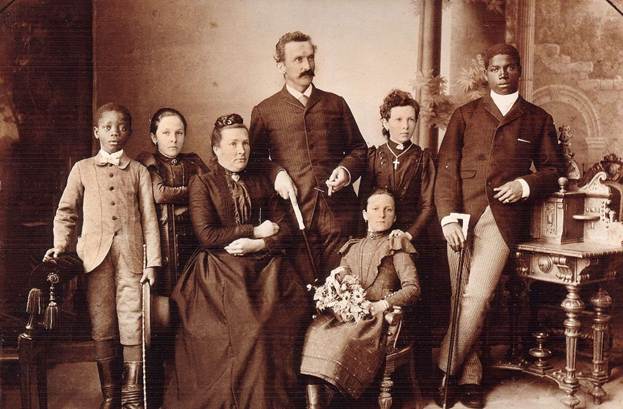

Anhand alter vergilbter Dokumente wie Postkarten und Fotos rekonstruiert Jean Pierre Félix-Éyoum in Peter Hellers jüngstem Film die Geschichte seines berühmten Vorfahren in Aalen und Ulm. AufWunsch des Dualakönigs hatte der deutscje Kolonialbeamte Gustav Pahl den jungem Rudolf 1891 mit in seine schwäbische Heimatstadt Aalen genommen. Rudolf wohnte als Pflegekind bei der Familie des Rektors Gottlob Oesterle und wurde in der Ritterschule unterrichtet. Er entwickelte wohl früh eine Zuneigung zu deutscher Literatur und Musik. Im März 1895 ließ sich Rudolf Duala Manga Bell in der Stadtkirche taufen, bevor er 1896 zum Abitur nach Ulm weiterzog.

In Ulm besuchte Rudolf später das humanistische Gymnasium, erhielt dort das Einjährige, die heutige Mittlere Reife. Er lebte, heißt es im Film, nach deutscher Sitte und deutschem Recht – und glaubte an deutsche Werte und Tugenden. 1897 kehrte Manga Bell im Alter von 23 Jahren vorzeitig nach Duala zurück. Der Kronprinz heiratete eine gläubige, viktorianisch erzogene Duala, Emily Engome Dayas.

Im Jahr 1908 trat Rudolf die schwierige Nachfolge seines Vaters an. Das Verhältnis zur deutschen Kolonialverwaltung hatte sich ab 1911 spürbar verschlechtert. Zu einem offen ausgetragenen Konflikt kam es, als bekannt wurde, dass die Deutschen unter dem Vorwand von Hygienemaßnahmen eine rassistisch begründete Segregationspolitik umsetzten und planten, die Bevölkerung – 25.000 Duala – zwangsumzusiedeln. Die Stadt der Europäer sollte von den Siedlungen der Afrikaner durch Brachland getrennt werden. Fischer sollten vom Fluss weggeschafft und die Duala-Händler ins Hinterland vertrieben werden.

Die Enteignungspläne stießen auf den kollektiven Widerstand der Duala-Könige. In Rudolf Duala Manga Bell, der sich als Angestellter der deutschen Kolonialverwaltung juristische Kenntnisse angeeignet hatte, »erwachte ein rebellischer Geist«. Er wählte den Rechtsweg gemäß dem Prinzip »Pacta sunt servanda« – Verträge sind einzuhalten. Mehrfach wandte er sich an den Deutschen Reichstag und berief sich auf den Vertrag seines Großvaters, der den Duala allein die Verfügungsgewalt über ihr Land garantiert hatte. Über viele Monate versuchte er vergeblich, mit den deutschen Behörden zu verhandeln.

Ab 1912 nahm sich der ranghöchste Vertreter der deutschen Kolonialverwaltung, Gouverneur Karl Ebermaier, der Sache an. Man wollte den Widersacher mundtot machen. Der König aber führte seine Kampagne unbeirrt weiter. Nachdem eine weitere Petition erfolglos blieb, schickte er seinen Sekretär und Freund Ngoso nach Berlin, um den Druck zu erhöhen. Mit der Unterstützung des Journalisten von Gerlach und des Rechtsanwalts Halpert gelang es zunächst, Reichstagabgeordnete der Sozialdemokraten und der Zentrumspartei davon zu überzeugen, die vorgesehenen Finanzmittel für die geplanten Maßnahmen in Duala einzufrieren. Doch ein Telegramm, das Wilhelm Solf, Leiter des Reichkolonialamts in Berlin aus Kamerun, erhielt, ließ alle Zuversicht schwinden, schreibt Christian Bommarius. Darin wurde behauptet, dass Rudolf Duala Manga Bell zum Widerstand gegen die Deutschen aufgerufen hätte. Das Telegramm sei – trotz intensiver Suche im Kolonialarchiven – nie aufgefunden worden, sagte Jean-Pierre Félix-Éyoum später, ein möglicher Verrat nie belegt worden. Da der ursprünglich anberaumte Verhandlungstag in Duala kurzfristig um zehn Tage vorverlegt worden war, konnten die deutschen Anwälte nicht rechtzeitig anreisen, um die beiden Angeklagten zu verteidigen. Ein Pflichtverteidiger übernahm den Fall und argumentierte im Sinne der deutschen Kolonialregierung. Der Schauprozess sollte jeglichen Widerstand künftig im Keim ersticken. Wenige Stunden nach der Urteilsverkündung am 8. August 1914 wurden die beiden Männer auf Befehl des deutschen Gouverneurs im Innenhof der deutschen Polizeistation in Duala hingerichtet.

Christine Mongo Bell, die die deutsche Kolonialherrschaft in Kamerun erlebt hat und von Jean Pierre Félix-Éyoum bereits für den Film über Manga Bell interviewt worden war, spricht auch in diesem Film über das tragische Ende des kamerunischen Königs.

Filmszene: Christine Mongo Bell

»Als Rudolf Duala Manga Bell im Gefängnis saß, brach über die Duala, das große Leid herein. Denn damals führte Hauptmann Röhm Scharen von Gefangenen hinaus, um die Häuser der Leute zu zerschlagen, um sie zu zwingen, nach Neu Bell zu ziehen. Dieses Neu Bell, das Duala Manga abgelehnt hatte. Ob du wolltest oder nicht – man zwang dich mit dem Knüppel dorthin zu ziehen. Unsere Habe wurde draußen hingeworfen und es regnete darauf. Die Frauen und Kinder blieben im Regen, verzweifelt und schutzlos. Man hat die Menschen mit Gewalt verjagt. Die sind in dein Haus rein, und dann haben sie es zerstört. Ich habe es gesehen, meine Mutter ging aufs Feld und ich war im Haus, um Essen zu machen. Da hörte ich draußen die Weißen brüllen, wer ist da drin, wer ist da, bin ich hinausgelaufen und ich war ja 13 Jahre alt, fast schon 14. Er schrie, wem gehört dieses Haus […] sag deiner Mutter, dass ich dieses Haus nicht mehr sehen will. Sie soll nach Neu Bell gehen. Wir mussten alle nach Neu Bell gehen. Wir lebten dort zu zehnt in einem kleinen Haus. Es war eine große Not!«

Spiel mit Identitäten

Der Film spricht die Ambivalenz kultureller Identitäten und Orte an. Seine Beziehungen zu seinem Herkunftsland Kamerun hätten sich verändert, sagt zum Beispiel Jean-Pierre Félix Éyoum, der pensionierte deutsche Beamte. Aber Sehnsucht nach Afrika habe er immer noch. Wenn er nach Kamerun reise, sagten die Leute »Da kommt der Deutsche«. Sein Sohn Jean Daniel, der auch als Lehrer arbeitet, zeigt sich begeistert von der Arbeit des Vaters und spricht über seine Herkunft selbstbewusst als einen identitätsschaffenden Raum, unabhängig vom eigentlichen Ort seines Aufwachsens. Aber: »Als ich nach Kamerun gekommen bin, wurde ich eindeutig als Weißer behandelt.« Die Zugehörigkeit, die er dort vermutet hatte, sei nicht zu finden gewesen. Man habe ihm schnell gezeigt, dass Kamerun auch nicht sein Ort der Zughörigkeit sei. »Das hat mir über die Jahre geholfen, losgelöst von dem Ort, von dem man kommt, sich selbst zu identifizieren und da meine Persönlichkeit auch zu finden.«

Mit dem Freund und Cousin, Henri Manga, steht Jean-Pierre Félix Éyoum in einem ständigen Austausch. Der Kulturbeauftragte Dualas, der anfangs im Film zu Wort kam, habe sein Herz in Heidelberg verloren, sagt er lächelnd in die Kamera, er habe dort studiert und sich historisch mit dem Fall Manga Bell schon Anfang der 1970er Jahre beschäftigt. Als er vor vierzig Jahren zurück nach Kamerun ging, sei das Interesse an Rudolf Duala Manga Bell nicht so groß gewesen. Der Kampf ums tägliche Überleben habe die Menschen viel mehr beschäftigt als die Vergangenheit. Das ändere sich gerade:

Politische Visionen

Politische Visionen

Nicht nur in Berlin, auch in Ulm und Aalen, dort wo der kamerunische Prinz lebte, hat ein Umdenken eingesetzt. Im September 2022 trug sich der amtierende Manga-Bell König ins Buch der Stadt Ulm ein und weihte mit einer zeremoniellen Handlung den Rudolf-Douala-Manga-Bell-Platz ein – in der Stadtmitte gelegen, zwischen dem historischen Justizgebäude und dem Neubau der Staatsanwaltschaft Ulm – und in unmittelbarer Nähe eben.

Foto: Cornelia Wilß

»Die Benennung des Platzes in Ulm vor dem Justizgebäude war für mich ein sehr bewegendes Erlebnis. Ich habe dieses Zeichen der Stadt und auch diese Aufrichtigkeit als sehr authentisch wahrgenommen. Die Zusammenkunft aller Kameruner war für mich auch noch mal ein besonderes Erlebnis, das mir ermöglicht hat, dieses traditionelle und auch dieses rituelle Feiern zu erleben, hautnah. Und das war für mich etwas, was ich sicher nicht so schnell vergessen werde.«, zeigt sich Jean David von einer Filmszene berührt von dem Erfolg seines Vaters. Auch in Aalen wurde im Juli 2023 zu Ehren des kamerunischen Prinzen, der vor mehr als 130 Jahren in die schwäbische Stadt kam und dort fünf Jahre lang lebte, ein Platz nach ihm benannt.

Henri Manga freut sich in einer anderen Szene über die Anerkennung, die Rudolf Duala Manga Bell in Deutschland heute erfährt und sieht es als ein positives Zeichen an, dass die Zeit der Aufarbeitung der deutsch-kamerunischen Geschichte nun endlich gekommen sei. »In Duala und Kamerun erwartet man eine echte, endgültige, reale und totale Rehabilitierung von Rudolf Duala Manga Bell.« Nach der Einweihung des Rudolf Duala Manga Bell Platzes in Berlin, bei der die Aktivistin und Schriftstellerin Sharon Dodua Otoo in ihrem Redebeitrag bewegende Worte über das erinnern fand, steht Jean Pierre Félix Éyoum mit dem Botschafter Kameruns und dem amtierenden Duala-König vor dem Reichstagsgebäude. An jenem Ort also, wo einst Rudolf Duala Manga Bell gegen koloniales Unrecht aufbegehrt hatte. Vergebens, wie wir wissen. Jean Pierre Félix Éyoum aber wartet auf die Rehabilitierung: »Und diese Rehabilitierung muss ausgesprochen werden von diesem Bundestag hier hinter mir. Die müssen das aussprechen. Das, was jetzt im Moment da passiert. Das sind Schritte, die alle willkommen und schön sind. Aber die Rehabilitierung, auf die wir warten, das ist das Wichtigste. Und das muss kommen. Wir haben natürlich auch Erwartungen jetzt. Sie meinen, es kommt etwas. Und wenn das erreicht wird, dann wird das dann das große Fest für ganz Kamerun werden.«

Der Film zeigt Jean Pierre Félix-Éyoum, der sich als »guten Deutschen« bezeichnet, so wie man seinen Urgroßenkel Rudolf in Kamerun erinnert, als einen Vermittler, der zwar Verständnis dafür aufbringt, dass Straßenumbenennungen betroffenen Anwohner:innen nicht gefallen können. Doch er gibt sich auch kämpferisch und lässt keinen Zweifel daran, dass er in den letzten Jahren vom Erzähler der Familiengeschichte zum öffentlichen Ankläger geworden ist. Nun verlangt er, dass Deutschland sich offiziell für das Unrecht entschuldigt, gegen das sein Vorfahre mit juristischen Mitteln und Petitionen im Reichstag vorgegangen war. Seine eigene Petition, eingereicht beim zuständigen Ausschuss des Deutschen Bundestages, ist noch anhängig, unterstützt wird er dabei auch von anderen aus der kolonialkritischen Bewegung. Er weiß auch, dass die Ansprüche und Erwartungen an ihn in Kamerun deshalb hoch sind. Er muss liefern, sagt er in die Kamera. Es sei eben anstrengend, sagt seine Frau Martha, Kamerun einerseits und Deutschland andererseits, die Leute so zusammenzubringen, dass es für »alle gedeihlich ist«.