Mit Francisco Marì (BfdW), Karin Ulmer (Referentin beim internationalen protestantischen Netzwerk ACT Alliance EU), Yvonne Takang, Expertin für Handelsfragen und Consultant); Antonio Inácio Andrioli (Vizepräsident der staatlichen Universidade Federal da Fronteira Sul, UFS, Brasilien); Leonard Mizzi (Leiter des Referats Ländliche Entwicklung und Ernährungssicherheit bei der EU-Generaldirektion DEVCO)

Eigener Text:

„Handel für alle! Handel für eine sichere, vielfältige und nachhaltige Ernährung“ – ja! Aber wie?

Während auf Plakaten draußen vor den Türen anlässlich der Eröffnung der Konferenz mit der umstrittenen brasilianischen Landwirtschaftsministerin, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, vor den Folgen der aggressiven agroindustriell ausgerichteten Landwirtschaft in Brasilien gewarnt wurde, diskutierten drinnen geladene Expertinnen und Experten auf Fachpodien verschiedene Facetten zur Gestaltung einer neuen nach Agrarhandelspolitik, die sich an dem Nachhaltigkeitsziel 2: Zero Hunger – kein Hunger ausrichten muss.

Soja aus Brasilien, Hähnchenreste nach Afrika – welche Nachhaltigkeits- und Schutzregeln brauchen multi- und bilaterale Handelsvereinbarungen mit Entwicklungsländern?

Unter dieser Fragestellung hatten Brot für die Welt und das Forum Umwelt und Entwicklung zu einem Fachpodium auf der GFFA eingeladen. Die Panelisten waren gebeten worden, ihre Ideen vorzustellen, wie nachhaltige Agrarhandelsbeziehungen aussehen könnten, die Millionen KleinproduzentInnen zugutekommen, regionale Märkte schützen und dennoch fair Chancen auf internationalen Märkten fördern. Zuvor aber ging es darum, die Fakten darzulegen, die die bestehende Marktstörung von EU-Agrareinfuhren und Exporten in und aus Entwicklungsländern veranschaulichen. Francisco Marí zeigte dies konkret an Grafiken zu Sojaimporten der Europäischen Union aus Brasilien und EU-Fleisch- und Milchexporte nach Afrika auf.

Brasilianische Realitäten

Prof. Antonio Andrioli, ein häufiger Gast in Berlin und ehemaliger Stipendiat von Brot für die Welt, arbeitet heuet an der Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) im Süden Brasiliens, die sich schwerpunktmäßig mit nachhaltiger Landwirtschaft und Agrarökologie beschäftigt. Er beschrieb die fatalen Folgen der agroindustriellen und exportorientierten Landschaft unter dem Diktat einer einseitigen Wachstumsideologie, wie sie Brasilien derzeit erlebt. Bäuerliche Familienbetriebe könnten sich auf den fruchtbaren Böden Brasiliens nicht mehr halten können und hungern. Er sei es satt zu sehen, dass „Indigene, Kleinbauern und Landlose von ihrem Land vertrieben werden, damit immer mehr Soja angebaut werden kann“. Brasilianische Realität heute sei, dass das Agrobusiness nicht mehr nur auf die Regierung Einfluss nehme, sondern die Regierung sei. Man rede davon und handle danach, die Sojafläche von 38 Millionen Hektar um weitere 50 Millionen Hektar auszuweiten, man wolle neue Exportmärkte erschließen, man wolle wachsen. Um jeden Preis. Doch Landraub und Rodung der Wälder seien nicht nur dem extensiven Anbau von Soja geschuldet. Auch der Vormarsch des Zuckerrohranbaus zur Ethanol-Gewinnung hält an, meinte der Agrarfachmann. Man müsse aber schnellstmöglich „raus aus Futtermittelfalle“ und sich fragen, ob wie weltweit immer mehr Autos brauche.

In scharfen Worten kritisierte Andrioli auf dem GFFA-Panel und als Redner bei der auch auf von Brot für die Welt unterstützten „10 Jahre Wir haben es satt!-Demo“ am 18. Januar in Berlin die aktuelle brasilianische Regierung, die Menschenrechte – und Umweltschutz und Klimaschutz „mit den Füßen tritt“: Mit einer solchen Regierung dürfe man kein Freihandelsabkommen abschließen. Worte, die bei Tereza Cristina, flapsig „Königin der Agrargifte“ gescholten, die beim Auftaktpanel der GFFA gesprochen hatte, wohl abprallen werden. Die frühere Agrarlobbyistin setzt auf eine intensive wirtschaftliche Nutzung und scheut auch vor der großflächigen Verwendung von „Ackergiften“ nicht zurück. Nehme man Ernährungssouveränität ernst, so Antonio Andrioli, müsse Brasilien die Kleinbauern unterstützen und auf den Anbau anderer gesunder Agrarprodukte wie Maniok, schwarze Bohnen etc. umstellen. Es sei zudem höchste Zeit, die Bauern auf beiden Seiten des Atlantiks nicht weiter gegeneinander aufzuhetzen und dass diese ihre gemeinsamen Interessen im globalen Widerstand gegen die Macht der Agrarlobbyisten erkennen müssten.

Afrikanische Realitäten? Von Brasilien nach Kamerun.

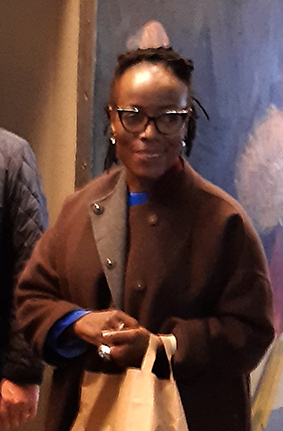

Yvonne Takang, die Aktivistin einer kamerunischen Bürgerrechtsbewegung ist als Gesicht der „Anti Chicken Campaign“ bekannt geworden ist. Was beim Import von billigen Hähnchenteilen aus europäischer Aufzucht noch gelang, nämlich mühsam den einheimischen Markt für Hühner zu erhalten, sei jetzt nicht mehr möglich. Unkontrollierte Mengen an Nahrungsmittelimporten von Weizen, Reis, Tomaten drängten mit Wucht in ihr Land und würden die Kleinindustrie und Landwirtschaft existentiell bedrohen. Die Erfolgsgeschichte beim Hühnerfleisch aus der EU, Importe zu stoppen und die lokale und regionale Aufzucht eines schmackhaften Huhns zu fördern, sei nur gelungen, indem man trickreich die Marktöffnungsvorschriften der Handelsabkommen umgangen hätte. Die Expertin für Handelsfragen und Ernährungssicherheit erklärte, dass eine vernünftige Regulierung von Importmengen oder gar ein Importstopp durch die Regierung nach der Ratifizierung des bilateralen Wirtschaftsabkommens zwischen der EU und ihrem Land, Kamerun, nicht mehr möglich sei. Weiterhin kämen billige und oft ungesunde Nahrungsmittel auf den Markt. Schlecht oder gut für den Verbraucher und die Verbraucherin? Takang gab sich optimistisch, langfristig würde auch der Verbraucher in Kamerun stärker nach gesunden Nahrungsmitteln nachfragen und kein Milchpulver aus dem Westen mehr konsumieren wollen. Wichtig sei im Sinne von Ernährungssouveränität sich auf einen Prozess der „Dekolonisierung“ beim Essen einzulassen.

Karin Ulmer, Referentin beim internationalen protestantischen Netzwerk ACT Alliance EU (vormals APRODEV), spezialisiert auf die Handels- und Agrarpolitik der EU, hatte zuvor aus entwicklungspolitischer Sicht eine Schieflage beschrieben: Die Investitionspläne europäischer Milchkonzerne in Westafrika zeigten beispielsweise, dass im westafrikanischen Markt nach neuen Konsumenten Ausschau gehalten werden, die im afrikanischen Land verarbeitete Milchprodukte anbieten wollen auf der Basis dorthin exportierter Milchpulvers. Wie lassen sich solche schädlichen Effekte im Handel mit zurückdrängen und lokale Märkte stärken, richtete sie ihre Frage an den Vertreter der EU.

Antworten aus Brüssel

Dr. Leonard Mizzi ist Referatsleiter bei der EG DEVCO, also bei der Europäischen Kommission in Brüssel zuständig für ländliche Entwicklung und Ernährungssicherheit zuständig. Auch er bestätigte, dass die afrikanischen Verbraucher günstige Lebensmittel, die in ihr Land kommen, kaufen und diese Option auch zukünftig wollen. Er plädierte für Qualitätsstandards im Handel, und zwar bindende, weil freiwillige nicht viel bringen, aber auch er war kein Befürworter einer weiteren noch Marktöffnung – auch nicht im Falle Kameruns. Kernpunkt seiner Argumentation war, dass man die Schuld für die prekäre Lage vieler Kleinbäuerinnen in Afrika aber nicht allein der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU und ihrer Handelspolitik in die Schuhe schieben könne. Auch in Afrika gäbe es unterschiedliche Interessen und Akteure, die nicht nach außen mit einer Stimme sprächen. Man müsse mittelfristig im gemeinsamen europäisch-afrikanischen Dialog nach Wegen und Mitteln suchen, um nachhaltiges Wachstum in einer erfolgreichen kleinbäuerlichen Produktion zu erreichen. Das sei der Kern der europäischen Politik für landwirtschaftliche Entwicklung und Ernährungssicherheit.

So gesehen müsste die EU-Agrarhandelspolitik (unter dem Dach eines verbindlichen neuen multilateralen Handelsrahmens) Antworten auf die Krise des ländlichen Raums in Brasilien und Afrika und der dortigem bäuerlichen Betriebe anbieten, anstatt sie weiter zu verschärfen. Wie genau das gehen kann, davon war auf dem Panel zu wenig die Rede. Klar war, so kann es nicht weitergehen! Was wir brauchen, fasste Jürgen Maier vom Forum für Umwelt und Entwicklung zusammen, ist „ eine Balance zwischen internationalem Handel und lokaler bzw. regionaler Produktion, denn wenn lokale Produktion kaputtgeht weil sie vom internationalen Handel an die Wand gedrückt wird, dann ist diese Balance gestört, und dann müssen wir das Verhältnis zwischen Schutz von lokaler Erzeugung und internationalem Handel anders justieren.“

Die von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) kürzlich geforderte Neuausrichtung der Afrika-Politik der Europäischen Union, euphorisch „Green New Deal“ genannt, stellt einen neuen und einen neuen Jahrhundertvertrag mit dem afrikanischen Kontinent in Aussicht. Handelspolitische Fragen gehören mit Sicherheit mit auf diese Agenda!